2018年(平成30年)

|

|

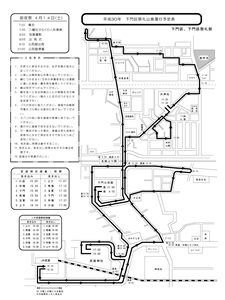

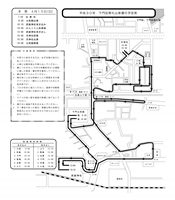

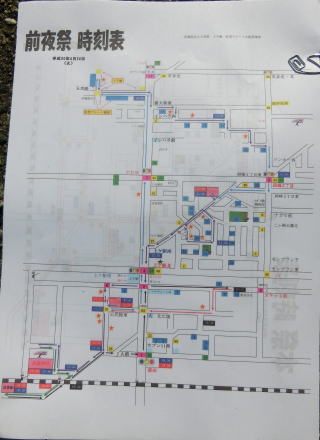

前夜祭コース表へ 本祭りコース表へ

平成29年12月に新祭礼部を立ち上げるための会合(第1回祭礼会議)が行われ。無事今年の祭礼部が発足。

そこから委員長を中心に新祭礼部は活動開始。

そして、祭礼両日に行われる「祝い込み」の基準によってその年の運行コースが決められます。

平成29年12月24日

これから第1回祭礼会議が行われます。

いよいよ平成30年のお祭りが動き出します。

平成30年1月1日0時

新年あけましておめでとうございます

下門区の氏神「八幡社」の鳥居脇に掲げられた幟です。

==== 今年も良いお祭りができますように ====

写真が悪いのはご勘弁ください(深夜にかがり火の灯りだけでスマホで撮影しました)。

今年の祭礼ポスター。

上部は「市場組」の三番叟。下部は武雄神社に整列した6台の山車。

| 3月4日(日) 各役割別打ち合わせ会議 | |

|

|

| ここで祭り当日も含めた各係毎の準備・配置・行動等の打ち合わせが行われます。 | |

| 3月18日(日) | 山車組み立て | |

| 4月4日(水)から9日(月) | からくり人形・囃子集中練習 | |

| 4月11日(水) | 最終大寄り | |

| 4月13日(金) | 曳 初 め | |

| 4月14日(土) | 前 夜 祭 | |

| 4月15日(日) | 本 祭 り | |

| 4月16日(月) | 解体・反省会 | |

|

|

| ゴマは事前に寸法を記録しておきます。 | 台輪は重いので若者におまかせ |

ゴマの心棒を清掃 |

ゴマと台輪がセットされました |

ゴマを心棒にはめるのが実は大変 |

台輪は四方から同時に持ち上げて |

ここから締めていくのが大変 |

下駄箱の取り付けも忘れずに |

最後は「かけや」でたたき込みます。 ゴム板は台輪保護の為です。 |

きっちりはまりました。 くさびを使って締めます。 |

組みあがりました。 確認します。 |

|

|

|

| 山車の細部を少々。右の写真は内部から見てます。 | ||

|

|

| 交通先導係の資料の一部(左:人員・標識配置図。右:看板一覧)。 ご苦労様です。おかげで山車が滞りなく運行できます。 |

|

そんな看板のひとつ。 |

|

一年分の 誇り 間違えた! ホコリ を吹いています。 |

|

大幕がついて・・・ |

水引もつきました |

完成間近 |

後から |

高欄の擬宝珠を磨いています。 |

それを見守るクラブ会員たち。 |

八幡社に向かいます。 |

|

人が少ないので大変ですが、皆楽しそうです。 |

青空の下がいいですネ。 |

後楫きばれ! オリャ! |

|

同じ日、八幡社の桜です。蕾が少しほころんだかな・・ |

|

| それが25日にはこんなんになりました。 |

3月28日。満開です。

今年は桜の咲くのが早すぎます。これではお祭りには花が無さそう…

からくり人形とお囃子集中稽古の模様です。

4月4日(水)から9日(月)まで行われます。

ただし、8日の日曜日はお休み。

以前は「ならし(漢字を当てれば「馴らし」かな?)」と言われていました。

まずは「からくり人形」部門から・・・

前壇・応神天皇 マイクを持っている若者によって口上が始まっています。 |

|

上山・武内宿祢、神功皇后 待機中 |

|

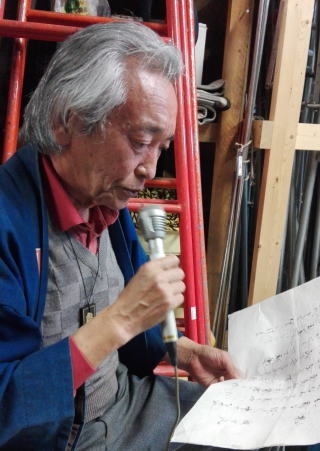

この人は何をしているのでしょう・・ 下門組のからくり人形は能の 「弓八幡」と「金札」にのって 舞うのですが、能ですから 謡いがついているのです。 そして、この人は 「謡っている」のです。 前壇・応神天皇が「弓八幡」 上山・武内宿祢と神功皇后が「金札」です 能によって舞うからくり人形は かなり珍しいと思います。 謡いを覚えることが 人形をあやつる第一歩になります。 |

続いて「祭り囃子」部門です

|

|

|

こちらはイッキに年齢が若くなります。 小学校四年生から高校生までが主体です。 笛と大小太鼓の人達は1年中練習していますが、 それ以外の鼓とオウドは新人さんがほとんど。 5日間で6曲ばかりを体で覚えるのだ。 キバレ! 小学生! 笛が12人いるけど、皆女の子とは・・・ |

公民館横に寄付の札も掲示されました。

いよいよ、あと1週間と迫りました。

晴れてほしいなア・・・