スミマセン前段が長くなってしまいました。

令和7年春、武雄神社例祭 愛称「しゃんぎり祭り」開始です。

令和7年 武雄神社例祭

3月23日(日) 組立て・清祓いて・降神の儀、4月11日(金) 曳き初め、12日(土) 前夜祭、13日(日) 本祭、14日(月) 清祓い・昇神の儀・解体

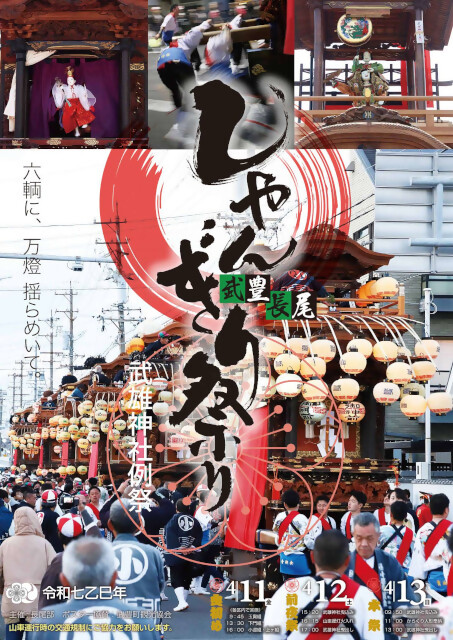

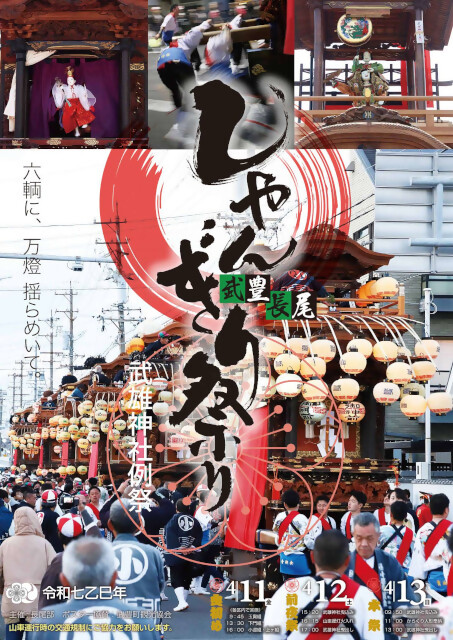

今年のPRポスターです。

去年までは「長尾の春祭り」というキャッチでしたが今年から

「しゃんぎり祭り」とキャッチタイトルが変わりました。

そのいきさつは

長尾地区には6輌の山車があり、4月に地区の氏神の武雄神社で祭礼が行われます。

令和7年から、この祭礼の愛称が『しゃんぎり祭り』になりました。

「しゃんぎり」とは車切(しゃぎり)=山車を転回することです。

曳き込み・曳き出しのときに車切りで威勢よく山車を曳き廻すのが

長尾の祭礼の最大のみせばであることから『しゃんぎり祭り』と名付けました

と武豊町観光協会のHPにあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー補足させて下さいーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

50年ほど前、私たち八幡車クラブの会員が祭りに関わり出したころ、角を曲がるときの囃子のことを、周りの先輩たちは皆「しゃんぎり」と言っていました。

従って自分たちも「しゃんぎり」という題名の囃子だと思っていました。

それがいつからでしょうか?

「しゃんぎり」が「しゃぎり」に変わったのです。

その時「車切り」という曲名なんだと知りました。

今の40代くらいから下の若い衆は逆に「しゃんぎり」がしっくりこないかもしれません。

曲がり角に来て「しゃんぎり」に囃子が変わるとアドレナリンが出てテンションが上がり、拍子木が鳴るとはじかれたように走り出す。

曳き込み・曳き出しだけではありません。曲がり角では「しゃんぎり」なのです。

「しゃんぎり」を復活させてくれたスタッフには感謝です。

これからは「しゃぎり」ではなく「しゃんぎり」と統一しましょう!

スミマセン前段が長くなってしまいました。

令和7年春、武雄神社例祭 愛称「しゃんぎり祭り」開始です。

組立て

3月23日(日)

公民館の桜です。

しだれ桜は満開。ソメイヨシノは上の方がこれからです。八分咲きとでもいうのでしょうか。

絶好の組立日和の中作業開始です

組立風景は毎年変わりがないので一括して載せさせていただきます

台輪と胴山が一体となり鞘蔵から出てきました |

若い衆の会「友門会」に今年新規加入の女の子たちも早速作業です |

大幕・水引も付き、完成も近づいて来ました |

監視監督中の年長者(かつてはブイブイ言わせた方達です) |

八幡さんの前の灯籠安全対策中 |

後梶目付達は運行の邪魔になる枝払い中 |

完成! 清祓いの時を待ちます |

武雄神社岩田宮司による清祓いの時近し |

組み立てた御山車の調子を確かめに少しだけ曳きます

ここでUターン。公民館すぐ横の道路。往復500m位でしょうか。

確認終了。 バッチり。

囃子・からくり練習及び試験曳き

練習:4月2日~7日(6日は休み)

試験曳き:4月11日(金)

囃子の練習 若い衆は伊勢音頭の練習です

こちらはからくり人形の練習 若い衆はこちらにも顔を出してくれます

公民館の玄関には祭り期間限定の提灯が下がります

祭礼部がセットしたのでしょうか? 公民館正面の桜もライトアップ!

試験曳きの日 地面は桜の花びらが絨毯のようになっていました

先ずは倉庫の天井部につるしてあった幟竿を降ろします。

こちらは倉庫から外へ避難したからくり人形3体

倉庫はからくりの練習場になっているため、竿を降ろす間緊急避難です

竿に幟を取付けて

先に竹の葉と破れ提灯を付け立ち上げます

2本目も立ち上げる支度完了

2本並び立ちました。この光景を見ると下門の祭りが来たナアと思いますネエ

八幡社と秋葉社も正装

また今年もこの道沿いの桜は枝を払われてます。

御山車が通るためにはやむを得ないのです。

御山車を鞘蔵から出し、八幡さんに正対させ、大屋根と山車梵天を上げます。

正面には先綱梵天が祀られています。

簡単な出発式を終え、大屋根を降ろすなど出発j支度を整えます。

出発です。

人が少ないため前梶は定員の半分二人しかいません。

曳き手の若い衆も今日は少ないですナア

ゆっくり運行します

約1時間半の運行を終えて帰ってきました。

この後鞘蔵に納めて本日の予定は終了。

明日からの本番に備えます。

日曜日の天気が少し心配なのですが・・・